大阪地下鉄谷町線の谷町4丁目で下車。9号出口を上がれば目の前の大きな建物です。

大阪地下鉄谷町線の谷町4丁目で下車。9号出口を上がれば目の前の大きな建物です。 建物はNHK大阪会館と共用。

建物はNHK大阪会館と共用。7F〜10Fは常設展示館

6Fは特別展の展示フロア

手前は古墳時代の地層から発掘された建物(食物庫)を復元したもの。

難波の宮の時代の地層より 更に下の地層から出てきました。

1Fのフロアに受付があり チケットを買って 受付の後のエレベーターで 10Fに上がります。

1Fのフロアに受付があり チケットを買って 受付の後のエレベーターで 10Fに上がります。 10Fでは難波の宮の女官がお出迎えしてくれます。

10Fでは難波の宮の女官がお出迎えしてくれます。大きなスクリーンで 3分ほどの映画があり 古代の大阪の歴史と 当時の大阪の歴史的位置を 教えてくれます。

お勉強になりマス。

しかし 暗いなかに いきなり等身大の人形が現れてビックリしました。

古代から先 説明はいきなり時代は 近世近代に飛びます。(9F)

古代から先 説明はいきなり時代は 近世近代に飛びます。(9F)この間 本当は大きな変化が 大阪の土地にあるのですが 中央の歴史には関係がないので 省略されています。

本当は この間海の底だった大阪市内が 海岸線の後退や 大川(淀川)の改修、 大和川の改修などで 次第に今の土地が現れ 広い平野を形成するのですが 長い間 大部分が湿地帯だったため 大きな都市としては機能しなかったようです。

やがて 近世になると 石山本願寺や 大阪城 そして天満 東町 西町ができて 町の体裁も整い 西町奉行 東町奉行 天満奉行の町割ができて 今の大阪の原型が出来上がりました。

八百八橋(はっぴゃくやばし)といわれる大阪は もと広大な湿地帯の名残を 表しているのです。

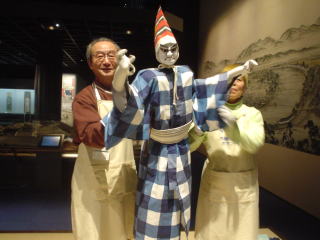

大阪の誇る文化 人形浄瑠璃。

大阪の誇る文化 人形浄瑠璃。こちらでは特別に「文楽」と呼びます。

人形芝居を芸術にまで高めた芸能です。

その歴史は・・・・

実際に行って確かめて下さい

当日は 人形芝居の実演があり 希望者は実際に人形を操作させてもらえるイベントがありました。

私は残念ながら 辞退いたしました。

(私が触ると 壊してしまいそうだったので・・・)

当時の芝居小屋の模型の展示。

当時の芝居小屋の模型の展示。ひじょうによく出来ていました。

芝居見物の人や 役者の歓声が聞こえてきそうでした。

町人の町 大阪らしくって素敵なジオラマです。

文楽人形のかしらの展示です。

文楽人形のかしらの展示です。もちろん本物です。

くじらのヒゲをバネにして 部品として使ってあります。

昭和初期の街並みに迷い込んだような 錯覚を覚えます。

夜の街は風情があって 気分が高まります。

いまより無国籍都市の匂いがしてワクワクしました。

昔見た映画 ブレードランナーを思い出します。

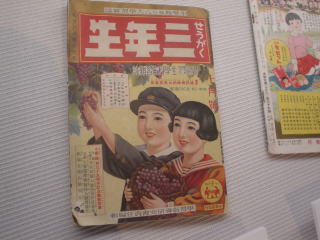

昭和当時の雑誌。

昭和当時の雑誌。小学館って 今でも現存していますよね。

ロゴがいまと微妙に違いますが かえって面白いですね。

そういえば さっき四天王寺さんの古もん市で 同じような雑誌をみたなぁ・・・

きっと珍しいものだったに違いない。うん。

和ものの表記では 拗音を嫌い 「しょう」は「せう」になります。つまり「しょうがくせい」は「せうがくせい」と表記するのでした。面白いですね。(発音したら舌を噛みました)

途中のエスカレーターでは まどから大阪城が見えます。

途中のエスカレーターでは まどから大阪城が見えます。その向こうは 大阪ビジネスパーク(OBP)のビル群

大阪城を囲んだ杭みたいです。

まわりには何もありません。

バブル期に競って建てられたビルたちですが 後に続くものがなく まるで大阪城の主 豊臣秀吉の墓標のようにも見えます(ちょっと皮肉すぎるかな)

大都市大阪のこれが現実なのです。

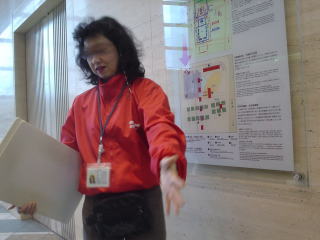

博物館の下の受付では一日六回 難波の宮遺構見学ツアーが開かれています。(無料)

博物館の下の受付では一日六回 難波の宮遺構見学ツアーが開かれています。(無料)ボランティアスタッフの方が ビルの下に保存してある 当時の建物の礎石の跡を 見せてくれ説明してくださるツアーで 結構詳しく 楽しいものです。

はじめに 博物館の下の遺構の説明があり(建物の下の礎石跡が ガラス張りで見えるようにしてあります)

次にNHKの1Fフロアの礎石跡の説明があり その後NHKの地下通用口から 守衛室の前を通り 地下の礎石跡保存場所へ連れてもらえます。

次にNHKの1Fフロアの礎石跡の説明があり その後NHKの地下通用口から 守衛室の前を通り 地下の礎石跡保存場所へ連れてもらえます。普段は関係者以外立ち入り禁止の場所に堂々と入れる気分は なかなか気持ちの良いもので 貴重な体験です。

礎石跡の分布を見ると この場所は 飛鳥時代の役所の倉庫群跡らしいのですが かなり大掛かりなものだと解ります。

このように 地下では遺跡跡を樹脂で土を固め 保存しています。

このように 地下では遺跡跡を樹脂で土を固め 保存しています。NHKの建物は この遺跡を上手く保存しながら 建っていることがよく分かります。

役所もこのようなところにお金を使ってくれたら 我々も納得するのに・・・と思いました。

ボランティアガイドの皆さんは 各フロアにおられて 懇切丁寧に説明してくださいます。

殆どは定年で仕事をリタイヤされた年配の方々のようです。(この方は違いますが)

ご苦労様 そして ありがとうございました。

大阪歴史博物館はNHK大阪会館の隣です。

大阪歴史博物館はNHK大阪会館の隣です。場所は地下鉄谷町4丁目からすぐ。

車で行く時は 大阪城公園から中央大通りを西へ 谷町筋ぞいです。

詳細は

大阪歴史博物館HPへ